織物や陶磁器、漆器など日本を象徴する伝統的工芸品は、現在日本には237品目あります。

そんな伝統的工芸品には、品質を保証するための目印として「伝統マーク」が付けられているのです。

伝統マークを見たことがある人の中には

「伝統マークはどういう基準で付けられているの?」

「伝統マークがなぜつけられているのか知りたい」

このような疑問を持っている人も多いはず。

ここでは伝統マークの意味や認定されるための条件について分かりやすく解説していきます。

また、 伝統マークや伝統的工芸品の定義などについても紹介していきますので、伝統的工芸品に興味がある人はぜひ最後まで読んでみてください。

伝統マークとは?

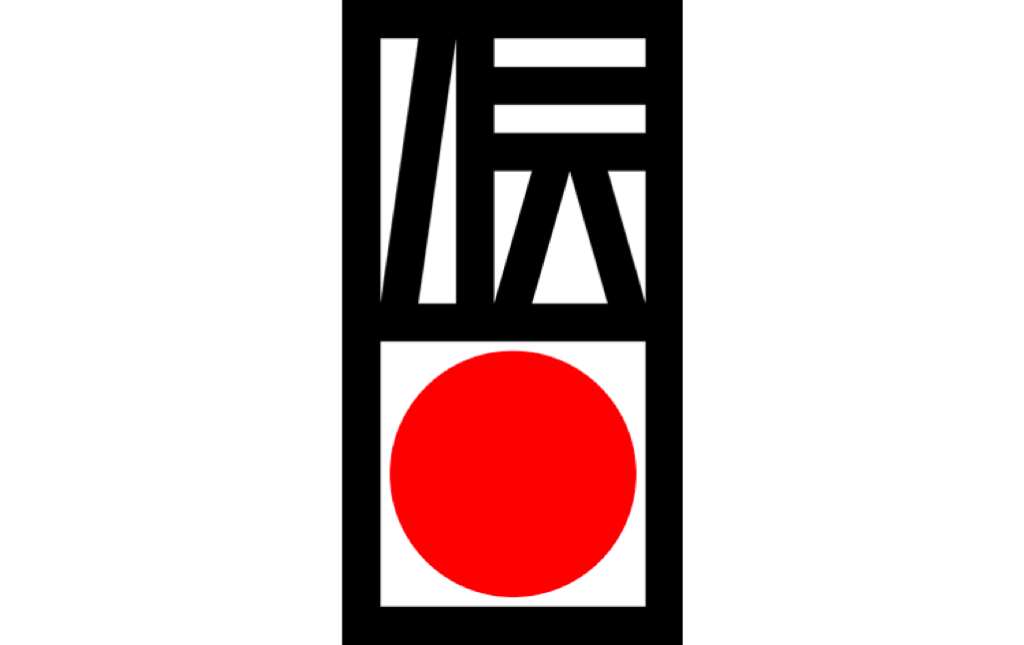

伝統マークの見た目は、日の丸がマークの中に入っており、日本をイメージしやすいデザインが特徴的です。

伝統的工芸品として認められれば、伝統マークのデザインが入った伝統証紙が貼られます。

国から認められた伝統的工芸品のみに与えられる信頼の証と言えるでしょう。

経済産業大臣指定伝統的工芸品のシンボルマークのこと

伝統マークは経済産業大臣指定伝統的工芸品のシンボルマークで、国が伝統的工芸品として認めなければ与えられません。

日本には工芸品が数多く存在しますが、その中でも国が定めた厳しい基準をクリアした工芸品が伝統的工芸品として登録されています。

日本の工芸品のうち、伝統マークが貼られる対象は伝統的工芸品のみです。

伝統的工芸品として認定されるための条件

伝統的工芸品として認定されるための条件は主に5つ。

- 主として日常生活で使われるもの

- 製造過程のほとんどが手作り

- 100年間以上継続された伝統的技術や技法により作られている

- 伝統的に使われる原材料

- 一定の地域で産地を形成しているもの

上記の要件全てを満たしていることが、伝統的工芸品産業の振興に関する法律で定められています。

主として日常生活で使われるもの

現在でも私たちの日常生活で使われるものでなければ、伝統的工芸品として認められません。

例えば、福島の奥会津編み組細工はバックやカバンとして使われていますし、東京の江戸切子はグラスとして多くの人に使われています。

他にも扇子や着物、包丁などさまざまな伝統的工芸品がありますが、日常生活でしっかり使われていることが条件の1つです。

また、冠婚葬祭などの行事で年に数回のみ使用される場合も「日常生活」に含まれます。

製造過程のほとんどが手作り

製品が職人の手で製造されていることも伝統的工芸品の条件です。

ただ、厳密にいえば工芸品の持ち味が損なわれなければ、補助的工程に機械を導入することは許可されます。

しかし、製品の品質、形態、デザインを手作りで継承することが重要とされているので、メインとなる主要部分はやはり職人による手作りとなります。

現在では機械が発達していますが、人の手によって製造される製品には特有の味があり、製作者の技術を楽しめるのも伝統的工芸品の良さですね。

100年間以上継続された伝統的技術や技法により作られている

そもそも伝統的とは、何を指すのでしょうか?

工芸品における伝統的とは、100年間以上の継続を意味します。

魅力的な美しい見た目や高い機能性の工芸品であったとしても、製造技術や技法が確立されてから100年以上継続されていないと、伝統的工芸品に指定されることはありません。

そのため、伝統的工芸品として認められている製品は少なくとも100年以上前から存在していたということになります。

長年紡がれてきた技術や技法により、伝統的工芸品は機能性に長けていたり、美しさや丈夫さに秀でているのです。

伝統的に使われる原材料

工芸品に使われる原材料も、伝統的工芸品として認定されるための条件に関わっています。

原材料は木、土、漆、金など日本の天然資源が使用されていることが多く、100年間以上製品に使われる原材料が同じであることが条件となっているのです。

しかし、現在では資源が枯渇していたり、希少価値の高さから入手が困難な場合もあります。

上記のようにやむを得ない事情がある場合には、工芸品の持ち味を変えない範囲で同種の原材料に転換することが認められます。

一定の地域で産地を形成しているもの

伝統的工芸品は、一定の地域で10企業以上または30人以上の製造者がいて、地域産業として成立している必要があります。

もし、1人だけしか製造方法を知らなかったら、技術や技法を次世代に残せませんよね。

そのため、ある程度の規模で製造に関わっている人が条件になっているのです。

また、いくら素晴らしい技術だとしても日常生活で利用される製品でなければ、工芸品とは呼べないので、地域産業として私たちの生活を豊かにしてくれることも条件になっています。

伝統工芸品と伝統的工芸品の違い

伝統工芸品と伝統的工芸品には違いがあるのをご存知でしょうか。

今回紹介した伝統マークが貼られているのは伝統的工芸品ですが、耳なじみがあるのは伝統工芸品という人も少なくないでしょう。

そこで最後に、伝統工芸品と伝統的工芸品の定義をそれぞれ紹介しておきますね。

伝統工芸品の定義

実は、伝統工芸品には明確な定義がなく、長年受け継がれてきた工芸品の事を指します。

現在の日本では、約1300種類もの伝統工芸品が全国各地に存在するのです。

伝統工芸品は伝統的工芸品と同じように、「日常生活で使われるもの」を指し、着物や漆器、ガラス細工、人形、和紙など種類はさまざまです。

伝統的工芸品の定義

伝統的工芸品の定義は明確で、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)で定められている条件を満たしており、経済産業大臣に認定されていることです。

伝統的工芸品として認定されるための条件は下記の5つ。

- 主として日常生活で使われるもの

- 製造過程のほとんどが手作り

- 100年間以上継続された伝統的技術や技法により作られている

- 伝統的に使われる原材料

- 一定の地域で産地を形成しているもの

さらに、伝統的工芸品として認定された製品には伝統証紙が貼られるので、消費者が明確に判断しやすくなっています。

つまり、伝統工芸品と伝統的工芸品の違いを判断したいときには、製品に伝統証紙が貼られているかを見ればいいですね。

まとめ

今回は伝統マークの意味や伝統証紙との違いについて解説してきました。

おさらいすると、伝統マークは経済産業大臣に認定された伝統的工芸品を表すシンボルマークです。

国が定めた厳しい条件をクリアした伝統的工芸品に与えられる証なのです。

この記事を読んで、伝統的工芸品への興味・関心が少しでも高まってくれたら嬉しいです。

コメント