アニメ八十八箇所巡り・十四か所目の霊場は、映像の美しさやこれまでにないストーリーで話題を呼んだ「君の名は。」の舞台となった岐阜県・長野県をクローズアップしてお届けします。

「アニメ」や「漫画」は世界的に大人気で、ジャパニーズカルチャーをけん引する存在となっています。現在の日本文化の象徴である「アニメ」と、古来からの日本の文化である伝統工芸品をなんとか融合できないかと考えたのが、この「アニメ八十八箇所巡り」です。お遍路巡りになぞらえて、日本各地のアニメの聖地とその地域に伝わる伝統工芸品を紹介していきます。

君の名は。とは

2016年に公開された新海誠監督の代表作。

キャラクターデザインには『心が叫びたがってるんだ。』を務めた田中将賀、作画監督にはジブリ作品を多く手掛ける安藤雅司を迎えました。

主題歌の「前前前世/RADWIMPS」とともに国内外で歴史的な大ヒットを記録した長編アニメーション作品。

劇中の音楽を本編映像とともにオーケストラが生演奏するコンサートが開催されることや、公開が終了してからもDVD発売やテレビの再放送で話題に。ハリウッドでの実写映画化が決定するなど、ストーリーだけでなく音楽も含め作品として国内外で人気を集めました。

主人公の声優を神木隆之介、ヒロインを上白石萌音が務め、その他キャラクターにも長澤まさみや成田凌といった豪華キャストであることも評判です。

世界観や映像美を含め、物語の最中にちりばめられた伏線が終盤になるにつれ回収されていく。一度だけでなく何度でも見たくなる、まさに不朽の名作。

あらすじ

舞台は1000年ぶりの彗星来訪を控えた日本。

東京都に住む男子高校生「瀧(たき)」と岐阜県の田舎町に住む女子高校生「三葉(みつは)」は不思議な夢を見ます。

瀧は田舎の女子高生に、三葉は都会の男子高校生に。繰り返される夢を不思議に思うが、現実での周囲の反応や過ぎている時間。

二人は入れ替わっている事実に気がつく。

戸惑いながらも瀧は三葉として、三葉は瀧としてお互いの人生を楽しみます。メモやノートに入れ替わっている間に起きたことを書き残し、助け合いつつ状況を乗り越えていく。

ようやく入れ替わりに慣れてきたころ、突然入れ替わりが途絶えるのです。

瀧は三葉へ会いに行こうと決心し、記憶を頼りに入れ替わっていた時の風景をスケッチしました。スケッチをもとに岐阜県飛騨であることがわかると、友人、バイトの先輩と旅へ。

聞き込みをしながら三葉が住んでいた町を探し、「糸守町」であることが判明。

しかし町の名前を聞いた友人から「3年前に彗星が落ちて消えた町」であることを知らされます。

たどり着いた町の現実と入れ替わっていた事実、二人の運命は…。

【聖地巡礼】君の名は。に登場する長野県・岐阜県の場所は?

君の名は。の聖地1:神社

『君の名は。』でモデルとされた神社は複数あります。公式での発表はないため、今回は主な2ヶ所をご紹介。

- 岐阜県・気多若宮神社(けたわかみやじんじゃ)

- 岐阜県・日枝神社

それぞれの神社と場所を紹介します。

岐阜県・気多若宮神社(けたわかみやじんじゃ)

古川町を一望できる場所にそびえたつ歴史ある神社。名前の由来は、能登國一之宮の気多大社(石川県羽昨市)から神様を分けて祀ったことにあります。

毎年4月に行われる古川祭は重要無形民俗文化財、ユネスコ無形文化遺産に登録されており、全国でも有名な伝統神事です。

『岐阜県・気多若宮神社』の詳細

| 住所 | 〒509-4212 岐阜県飛騨市古川町上気多1297 |

|---|---|

| アクセス | JR飛騨古川駅より徒歩14分 |

岐阜県・日枝神社

山の神と言われる大山咋神(おおやまくいのかみ)を祀り、1141年(永治元年)からの歴史を持つ由緒正しき神社。

県の天然記念物に登録された樹齢1000年以上の杉は、近くで見ると圧巻です。

日枝神社で最初に目に映るのは、歴史を感じさせる重厚な鳥居。『君の名は。』のワンシーンにも出てくる赤い鳥居は、ここをモデルにしたといわれています。

1年を通して多くの行事がありますが、特に春に行われる例祭(山王祭)はユネスコ無形文化遺産にも登録され、市民と一緒に地元を盛り上げます。

| 住所 | 〒506-0822 高山市城山156番地 |

|---|---|

| アクセス | JR高山駅より徒歩25分 |

君の名は。の聖地2:岐阜県・飛騨古川駅

JR高山本線が通る飛騨古川駅。瀧が三葉を探しに行き、降車する駅です。

駅を降りると飛騨牛のマスコットキャラクター「ひだくろ」のパネルがお出迎え。跨線橋には写真スポットが設営されていたり、瀧が乗っていた特急ひだ号の出発時間が掲示されています。

駅を出ると瀧が聞き込みをしていたタクシーのりばがあり、『君の名は。』の世界観が楽しめそうですね。

普通列車と特急列車を合わせても約1時間に1本ですので、訪れる際は時刻表を確認しましょう。

『岐阜県・飛騨古川駅』の詳細

| 住所 | 〒509-4225 岐阜県飛騨市古川町金森町8 |

|---|---|

| アクセス | 高山駅から電車で約15分 |

君の名は。の聖地3:長野県・諏訪湖

様々な観光スポットが集まる湖。長野県の中央付近に位置する諏訪湖は、周囲約16km。かつては州羽海(すわのうみ)と表現されたほど水量が多く、ワカサギを中心に漁業が発展しました。

周囲は山で囲まれ盆地になっているため、遊覧船やサイクリングなどで四季折々の風景を楽しめます。

また温泉地としても有名で、目の前に広がる湖を眺めながら身体を温め、癒されるのもいいですね。

ストーリーの中でも重要なカギを握る湖。近くの公園からの風景はまさに『君の名は。』の名シーンを彷彿とさせます。

『長野県・諏訪湖』の詳細

| 住所 | 長野県諏訪市 |

|---|---|

| アクセス | 電車:JR中央線「上諏訪」駅「下諏訪」駅「岡谷」駅 車:中央自動車道「諏訪」ICより約5km |

君の名は。の聖地4:長野県・立石公園

標高934mに位置する立石公園は、目の前に広がる諏訪湖とアルプス連峰、市街地を一望できる絶景ポイント。

“サンセットパーク立石”と愛称がつくほどに夕陽が美しく、太陽が沈み切った後には市街地の明かりが輝く夜景に。

信州サンセットポイント100選や、新日本三大夜景・夜景100選に厳選されています。

公園内には300人ほど座れる展望テラスや子供向けの遊具、バリアフリーも完備。老若男女問わず楽しめます。

糸守湖のモデルになったとされ、立石公園からの眺めは作中のシーンにも重なり、『君の名は。』を観たら一度は訪れたくなる場所ですね。

『長野県・立石公園』の詳細

| 住所 | 長野県諏訪市大字上諏訪10399番地 |

|---|---|

| アクセス | JR中央本線上諏訪駅から車で約15分、徒歩約30分中央自動車道諏訪ICから車で約30分 |

長野県・岐阜県の伝統文化

伝統工芸1:飛騨さしこ

飛騨の伝統工芸品である「さしこ(刺し子)」は衣服の補強、保温のために麻布や木綿布に刺し縫いをしたことが起源です。飛騨は山間部のため、昔は交通の不便さから自由に布を手に入れることができませんでした。

そのため布を大切に使うこととデザイン性を加味し、布に幾何学模様を縫い付ける、という技術が定着。

“飛騨さしこ”は現代も職人がひと針ずつ丁寧に仕上げ、手縫いの温かさや繊細な模様、丈夫で使い続けられる民芸品。

今では衣服だけでなく、ポーチやバッグなど様々なものへ飛騨さしこが施され、受け継がれています。

伝統工芸2:渋草焼

渋草焼は岐阜県高山市が世界に誇る伝統工芸品。「渋草焼き」とは地域名に由来。江戸末期に新たな産業の発展を目指し、肥前唐津・加賀九谷・尾張瀬戸といった焼き物の本場から職人を招きました。

明治12年に芳国舎(ほうこくしゃ)として会社を設立し、博覧会や博物館へ献納。さらに明治33年にはパリ万国博覧会で銀賞受賞し、その後も国内外の博覧会で数々の受賞をしました。

今もなお開業当初の1841年(天保12年)から引き継がれる工房で制作。工房は高山市指定有形民俗文化財に指定されています。

一つ一つ手作業で描かれる模様は、青色を基調としどれも美しく素敵な作品です。

伝統工芸3:信州紬

信州紬とは、長野県内で作られている絹織物。生産される地域によって「松本紬」「上田紬」「山繭紬」「飯田紬」「伊那紬」と呼ばれています。

特徴は生糸・天蚕(やまこ)・玉糸・真綿の手紡ぎ糸を使用し、丈夫であること。100%天蚕で作られる紬は信州の特産品で、親から孫の代まで着ることができると称されます。

また、昔ながらの天然素材を使用した草木染めをしていることで渋く深みのある光沢がでることが特徴となっています。

手機(てばた)で織ることにより作り手の個性が表れ、一点物の温かみがある紬。和装用の着尺地と帯地を主要製品とし、柔らかく暖かいと評判。

各地域の違いを比べてみるのも楽しそうですね。

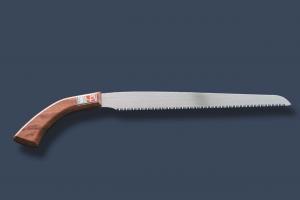

伝統工芸4:信州のこぎり

茅野市の地場産業として長野県伝統工芸品に指定される信州鋸は、切れ味と耐久性に優れているのが特徴。

江戸時代、高島藩は森林を伐採するため鋸を必要としました。その際、江戸で鋸鍛冶として有名だった藤井甚九郎を招き、諏訪で鋸の製造を始めたのが起源とされています。

約200年の歴史を持つ信州鋸は、明治13年に全国で10%の鋸を生産していたほどでしたが、現在は職人が限られ、希少なものに。

素材不足と技術習得の難しさから、伝統を残していくのが難しい現状にあります。

工場の見学もできるそうなので、興味がある方はぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。

伝統芸能1:人形浄瑠璃(黒田人形・今田人形)

長野県伊那地域では人形芝居として「黒田人形」「今田人形」「早稲田人形」が継承されています。いずれも国無形民俗文化財に指定され、なかでも黒田人形舞台は1840年に再建された日本最古の人形劇舞台。国の重要有形民俗文化財に指定され、毎年4月に奉納上演が開催されます。

黒人形・今田人形は、浄瑠璃(三味線を伴奏楽器に大夫がセリフを語る劇中音楽)の中でも、“3人遣い”という3人で1体の人形を操る手法を用いています。

今田人形は1704年に始まり、幾度の存亡危機を迎えながらも現在は後継者に恵まれ、およそ300年の歴史を持ちます。平成初期に始めた和ろうそくの灯りによる独自の演出が人気。

黒田人形はかしら(人形の頭部)を100頭保有しており、『老女形の首』は1737年より使用される、日本で最も古い銘を持つかしらです。

昔から現在まで形を変えることなく継承される人形劇。一度は生で観てみたいですね。

伝統芸能2:地歌舞伎

江戸時代に江戸で上演されていた歌舞伎に憧れた地方の人々。地歌舞伎とは旅役者に芝居を習い自ら演じ、楽しむようになったことで盛んになった伝統芸能。

岐阜県は全国最多の保存団体がおり、地歌舞伎が日本一盛んな地域です。

歌舞伎では行われなくなった昔ながらの振りや所作が残り、観客が「日本一」と声をあげ、役者と観客が一体になり盛り上がります。また、小銭をつつんだ「おひねり」というものを投げ入れることも特徴です。

保存会が定期公演を開催しており、地域の小学生が演じる子供歌舞伎もあるそう。

地元神社の祭礼とともに開催されていることが多いので日程をチェックして訪れるのがよさそうですね。

長野県・岐阜県の食文化

郷土料理1:いもなます

いもなますは長野県飯山市を主に北信地方で伝わる郷土料理。なますと聞くと大根や人参を酢で和えた料理を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

北信地方は昔から豪雪地帯として有名。冬は新鮮な野菜を手に入れることが難しかったため、保存がきくじゃがいもでなますを作ったのが始まり。

江戸時代から冠婚葬祭や人が多く集まる機会に作られていました。

材料はじゃがいも・塩・砂糖・酢・油のみですが、じゃがいものでんぷんを抜くため、水にさらすことが必要。手間暇かけて作るため、昔は冠婚葬祭など大事な場面で作られていたのではと考えられています。

シャキッとした食感が特徴で、最近ではアレンジを加えることもあるそうです。

郷土料理2:のたもち

長野県の諏訪地域と上伊那地域で食べられる郷土料理。枝豆をゆでて鉢ですり、砂糖と塩を入れたものを「のた(ぬた)」と呼びます。

諏訪地方では枝豆を盆豆とも呼び、お盆の時期に収穫したもので作り、帰省する子供や集まる親戚とみんなで食べるそうです。

もちの上にのたを乗せて食べる料理ですが、作り方や食べ方は家庭によって異なります。

基本的にもちの部分はうるち米ともち米をあわせたもの。「のた」部分の砂糖や塩の加減は家庭によってさまざま。

まさに家庭の味、といわれる郷土料理ですね。

郷土料理3:へぼ飯

「へぼ」とは地蜂の幼虫、いわゆる蜂の子のこと。

へぼを食べる習慣は愛知・岐阜・長野・群馬などに今も残り、愛知県では奥三河地域を中心に西・東の三河地域で郷土料理として親しまれています。

昔、奥三河が位置する山間部で、へぼは貴重なたんぱく質でした。秋ごろになると巣からへぼを捕獲。甘辛く煮つけ保存し、ご飯に混ぜ込んだり、佃煮や甘露煮、五平餅として食べられていました。

成虫も含めたへぼを、醤油、砂糖、みりんで調理し、炊飯器でお米と一緒に炊きます。コクのある甘さと独特な食感が特徴です。

普段あまり食べることがない「へぼ」ですが、ぜひ立ち寄った際に召し上がってみては。

郷土料理4:朴葉味噌(ほおばみそ)

岐阜県飛騨地方で伝わる郷土料理。

朴の木は全国にある落葉広葉樹で、飛騨高山地方の山林に多く自生しています。諸説ありますが、飛騨では林業が盛んだったため、山で朴葉を皿代わりに焼き味噌をしたのが始まりと言われています。

秋頃になり落葉した朴葉を収穫し、塩水に浸して陰干しで保存。冬の厳しい寒さを超えるため、囲炉裏に朴葉を敷き、漬物や味噌を温めながら食べていたそうです。

朴葉の上に味噌を乗せ、焼きながら食べることで香ばしさが引き立ちます。

現在では味噌だけでなく、肉や魚、きのこを味噌と一緒に食べることもあるそうです。

聖地巡りをした人の口コミ

まとめ

『君の名は。』は今や誰もがタイトルを聞いたことがある、アニメーション映画の代表ともなった作品。

映画の中の美しい描写は、実際にある日本国内の地域をモデルとしており、今回は主な聖地とその土地にまつわる伝統文化についてご紹介しました。

地域の名前は聞いたことがあっても、その土地に伝わる伝統的な工芸品や食、芸能についてはなかなか耳にしたことがなかったのではないでしょうか。

どれも昔から伝わる、日本人が知恵を絞って生み出した伝統的な文化です。また、国、県、市の重要文化財に指定されていることが多く、国内でも大事にされている文化が多いことがわかりますね。

地域の方々は昔からの伝統を引き継ぐため保有に力を入れています。

聖地を巡り、映画のワンシーンを感じつつも、その土地の伝統に触れることで聖地の魅力をより発見できるのではないでしょうか。ご自身の出身地域と文化の違いを比べてみるのも新しい発見があり面白そうですね。

今回ご紹介した地域を訪れた際は、ぜひその土地で食べ、見て感じ、体験して素敵な旅にしてください。